近日,我院汪显耀、李姣博士分别以第一作者与中国医学科学院苏州系统医学研究所、同济大学合作,在国际知名期刊《Journal for Immunotherapy of Cancer》(IF=10.6,中科院一区,Top期刊)、《Cell Discovery》(IF=12.5,中科院1区,TOP期刊,)发表研究成果。

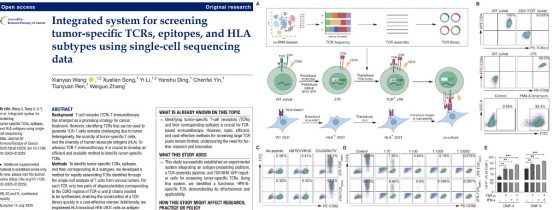

汪显耀博士团队聚焦于突破CAR-T细胞疗法在实体瘤治疗中的瓶颈。鉴于CAR-T细胞仅能识别细胞表面抗原,限制了其在实体瘤中的应用,团队创新性地转向T细胞受体(TCR)疗法。TCR能够识别由MHC呈递的细胞内抗原表位,克服了CAR-T疗法的局限。然而,TCR数量有限且MHC限制性强,汪博士团队通过构建NFAT-GFP报告细胞系统、新抗原呈递系统和高效TCR组装平台,结合HPV16阳性宫颈癌患者的单细胞测序数据,精准筛选并鉴定出靶向HPV16的肿瘤特异性TCR及其抗原表位。这一成果不仅为宫颈癌治疗提供了新的靶向策略,还为开发高效TCR筛选方法开辟了新路径,有望拓展TCR-T免疫治疗的应用范围。

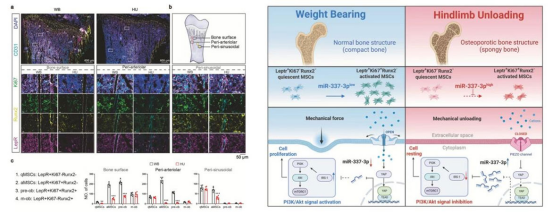

李姣博士团队的研究主要围绕宇航员在空间微重力环境下骨丢失,诱发废用性骨质疏松症等难题,通过后肢悬吊动物模型模拟微重力环境及对骨髓原位细胞标记和功能亚群分析,发现微重力条件下力学敏感性微小RNA miR-337-3p表达上升,抑制骨髓间充质干细胞(MSCs)增殖与活化,从而导致骨丢失。该研究不仅揭示了微重力环境下骨丢失的新机制,还提出将缺失miR-337的MSCs作为新型干细胞制剂,经体内移植后可有效防治微重力所致的骨丢失,为临床防治废用性骨质疏松提供了新思路。

上述两位博士的研究成果,体现了我院青年学者在科学研究前沿领域的创新突破,为相关领域的理论发展与临床应用提供了极具价值的思路与方法。后续学院将继续加大对青年科研人才的培养与支持力度,进一步加强科研团队之间的交流合作,尤其是深化与校外顶尖科研团队的协同合作,促进跨学科协同创新,不断促进学院科研水平的提升。

(审核:一审于红松,二审韩勇,三审罗军敏,图文:苏曼)